图(多叉树)

图(多叉树)

# 图的本质是多叉树

图是由节点和边构成的,逻辑结构如下

/* 图节点的逻辑结构 */

class Vertex {

int id;

Vertex[] neighbors;

}

2

3

4

5

对比多叉树:

/* 基本的 N 叉树节点 */

class TreeNode {

int val;

TreeNode[] children;

}

2

3

4

5

度(degree)

在无向图中,「度」就是每个节点相连的边的条数。

由于有向图的边有方向,所以有向图中每个节点「度」被细分为入度(indegree)和出度(outdegree)

度(degree)

在无向图中,「度」就是每个节点相连的边的条数。

由于有向图的边有方向,所以有向图中每个节点「度」被细分为入度(indegree)和出度(outdegree)

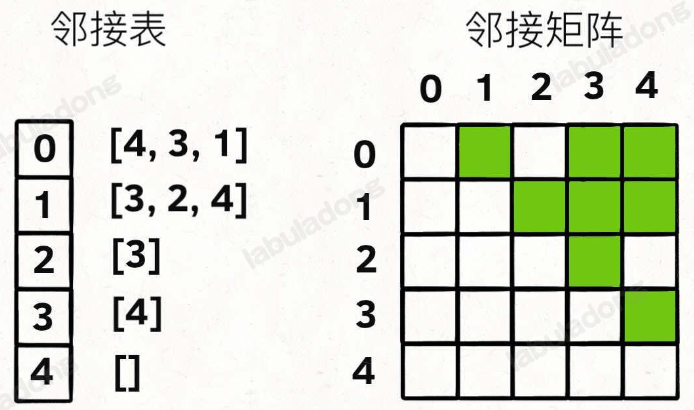

# 有向无权图

// 邻接表

// graph[x] 存储 x 的所有邻居节点

List<Integer>[] graph;

//也可以直接,但不利于输入

int[][] graph;

// 邻接矩阵

// matrix[x][y] 记录 x 是否有一条指向 y 的边

boolean[][] matrix;

2

3

4

5

6

7

8

9

# 有向加权图

// 邻接表

// graph[x] 存储 x 的所有邻居节点以及对应的权重

List<int[]>[] graph;

// 邻接矩阵

// matrix[x][y] 记录 x 指向 y 的边的权重,0 表示不相邻

int[][] matrix;

2

3

4

5

6

7

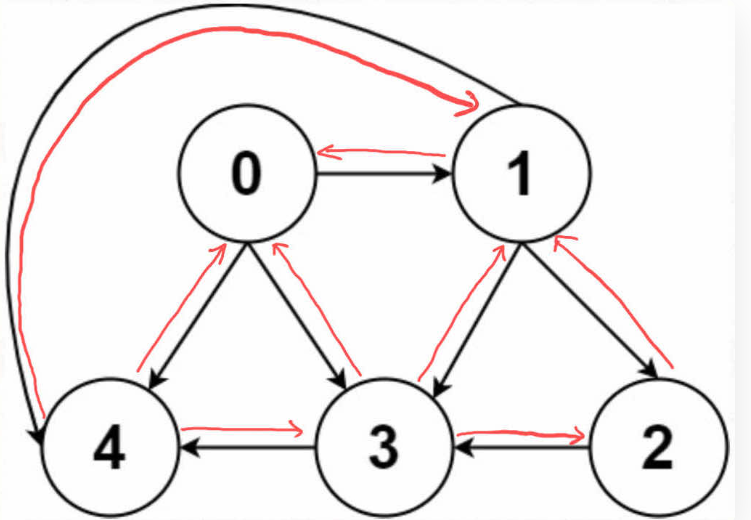

# 无向图

无向=双向

如果连接无向图中的节点 x 和 y,把 matrix[x][y] 和 matrix[y][x] 都变成 true 不就行了;邻接表也是类似的操作,在 x 的邻居列表里添加 y,同时在 y 的邻居列表里添加 x。

如果连接无向图中的节点 x 和 y,把 matrix[x][y] 和 matrix[y][x] 都变成 true 不就行了;邻接表也是类似的操作,在 x 的邻居列表里添加 y,同时在 y 的邻居列表里添加 x。

# 图的遍历(参考多叉树)

# 深度优先算法(DFS)

多叉树的 DFS 遍历框架如下:

/* 多叉树遍历框架 */

void traverse(TreeNode root) {

if (root == null) return;

// 前序位置

for (TreeNode child : root.children) {

traverse(child);

}

// 后序位置

}

2

3

4

5

6

7

8

9

图和多叉树最大的区别是:图是可能包含环的,你从图的某一个节点开始遍历,有可能走了一圈又回到这个节点,而树不会出现这种情况,从某个节点出发必然走到叶子节点,绝不可能回到它自身。 所以,如果图包含环,遍历框架就要一个 visited 数组进行辅助,防止走回头路

// 记录被遍历过的节点

boolean[] visited;//new boolean[N];

// 记录从起点到当前节点的路径

boolean[] onPath;

/* 图遍历框架 */

void traverse(Graph graph, int s) {

if (visited[s]) return;

// 经过节点 s,标记为已遍历

visited[s] = true;

// 做选择:标记节点 s 在路径上

onPath[s] = true;

for (int neighbor : graph.neighbors(s)) {//或遍历每个节点nei->if(matrix[s][nei]==1)

traverse(graph, neighbor);

}

// 撤销选择:节点 s 离开路径

onPath[s] = false;

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

可以看出,图的 DFS 就是回溯算法

例如:797. 所有可能的路径 (opens new window)

给你一个有 n 个节点的 有向无环图(DAG),请你找出所有从节点 0 到节点 n-1 的路径并输出(不要求按特定顺序) graph[i] 是一个从节点 i 可以访问的所有节点的列表(即从节点 i 到节点 graph[i][j]存在一条有向边)。

解法很简单,以 0 为起点遍历图,同时记录遍历过的路径,当遍历到终点时将路径记录下来即可。 既然输入的图是无环的,我们就不需要 visited 数组辅助了,直接套用图的遍历框架:

class Solution {

// 记录所有路径

List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();

public List<List<Integer>> allPathsSourceTarget(int[][] graph) {

// 维护递归过程中经过的路径

LinkedList<Integer> path = new LinkedList<>();

traverse(graph, 0, path);

return res;

}

/* 图的遍历框架 */

private void traverse(int[][] graph, int s, LinkedList<Integer> path) {

// 添加节点 s 到路径

path.addLast(s);

int n = graph.length;

if (s == n - 1){

// 到达终点

res.add(new LinkedList<>(path));

// 可以在这直接 return,但要 removeLast 正确维护 path

// path.removeLast();

// return;

// 不 return 也可以,因为图中不包含环,不会出现无限递归

}

// 递归每个相邻节点

for (int v : graph[s]) {//这里graph存的是相邻节点的序号

traverse(graph, v, path);

}

// 从路径移出节点 s

path.removeLast();

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

# 广度优先算法(BFS)

把一些问题抽象成图,从一个点开始,向四周开始扩散。一般来说,我们写 BFS 算法都是用「队列」这种数据结构,每次将一个节点周围的所有节点加入队列二叉树 (opens new window) BFS 相对 DFS 的最主要的区别是:BFS 找到的路径一定是最短的,但代价就是空间复杂度可能比 DFS 大很多

// 计算从起点 start 到终点 target 的最近距离

int BFS(Node start, Node target) {

Queue<Node> q; // 核心数据结构 new LinkedList<>();

Set<Node> visited; // 避免走回头路 new HashSet<>();或boolean[] visited = new boolean[N];

q.offer(start); // 将起点加入队列

visited.add(start);

int step = 0; // 记录扩散的步数

while (!q.isEmpty()) {

int size = q.size();

/* 将当前队列中的所有节点向四周扩散 */

for (int i = 0; i < size; i++) {

Node cur = q.poll();

/* 划重点:这里判断是否到达终点 */

if (cur is target)

return step;

/* 将 cur 的相邻节点加入队列 */

for (Node x : cur.adj()) {

if (!visited.contains(x)) {//或!visited[i]

q.offer(x);

visited.add(x);

}

}

}

/* 划重点:更新步数在这里 */

step++;

}

return -1;//仍没找到终点返回-1

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

cur.adj() 泛指 cur 相邻的节点;visited 的主要作用是防止走回头路,大部分时候都是必须的,但是像一般的二叉树结构,没有子节点到父节点的指针,不会走回头路就不需要 visited。 例如:111. 二叉树的最小深度 (opens new window) 本题在二叉树的层序遍历中做过

class Solution {

public int minDepth(TreeNode root) {

if (root == null) return 0;

Queue<TreeNode> q = new LinkedList<>();

q.offer(root);

// root 本身就是一层,depth 初始化为 1

int depth = 1;

while (!q.isEmpty()) {

int sz = q.size();

/* 将当前队列中的所有节点向四周扩散 */

for (int i = 0; i < sz; i++) {

TreeNode cur = q.poll();

/* 判断是否到达终点 */

if (cur.left == null && cur.right == null)

return depth;

/* 将 cur 的相邻节点加入队列 */

if (cur.left != null)

q.offer(cur.left);

if (cur.right != null)

q.offer(cur.right);

}

/* 这里增加步数 */

depth++;

}

return depth;

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

while 循环控制一层一层往下走,for 循环利用 sz 变量控制从左到右遍历每一层二叉树节点